弘前神明宮/御猫様が案内してくださいます

住宅街にある神社。弘前八幡宮や弘前天満宮は何度か参拝したことはあるが、そういえば無いなぁと。訪問すると境内には御猫様が…(写真撮らせていただけなかったけど)。

基本情報

神社名 : 弘前神明宮

読み方 : ひろさきしんめいぐう

住所 : 〒036-8064 青森県弘前市東城北2丁目7−3

旧社格 : 旧県社

御朱印 : あり

建立年 : 不詳

創立者 : 寛永4年(1627)

その他 : 弘前城の鬼門に鎮座

歴史

創建年代は不詳。

かつては【伊勢宮】と称する社だった。津軽藩成立及びに、【弘前城】の築城と深い関係のある社。

古来より津軽の守護神として、藩主から民衆までの崇敬の的となっていた。

慶長7年(1602)に津軽為信により、鎮護国家のために堀越城内に【伊勢宮】として建立。

寛永4年の津軽信牧公の時代になると、堀越城から高岡城(現在の弘前城)へと移る。この際に伊勢宮も城内に遷している。さらに同年に、現在の境内へと移し奉り、宮社を建立した。

延宝天和のころまでに、伊勢宮は大神宮となり、そののちに【神明宮】に改称。

神仏混合の時代にはm津軽の各神社は最勝院の配下だったが、神明宮のみは津軽公代々の領主の守護者として、直属の神主を置き、津軽や地方第一等社とされていた。

堀越城から弘前城へと遷宮したころ、場内で火災があり、為信の孫の大熊に火傷を負わせている。それにより家臣の反乱を招き、鷹岡の地に新城を築くことになっている。

弘前城の鬼門に鎮座。八幡宮・春日宮と合わせた三社は、弘前城北の重要な役割を果たしていた。

津軽信牧公は『四神相応の地』に弘前城を築いたといわれる。【東の青龍・南の朱雀・西の白虎・北の玄武】と、それぞれに砦を兼ねた寺社を配置・鬼門に当たる北東には【弘前八幡宮】が配置されている。

そのすぐ近くに当社。八幡宮と並び、城及びに城下町の守護神として古来から崇敬篤かった。

御祭日

・ 毎年5月16日

・ 毎年9月16日に祭神を祀る祭典

御祭神

【主祭神】

・ 天照大神

【相殿】

・ 保食大神

【摂社・末社】

・ 御志羅様

・ 九頭竜権現

・ 薬師如来

・ 稲荷様

御祭神の御神格と御利益

【天照大神】

・ あまてらすおおみかみ

・ 日本最初のひきこもり

・ 高天原の統治者

・ 天皇家の祖神

・ 日本人の総氏神

・ 稲作文化を人々に伝えた

・ 禊を行った伊邪那岐の左目から生まれた

・ 天に照り輝く太陽

・ 太陽神

・ 女神で描かれることが多い

《神格》

太陽神、高天原主神、皇祖神、総氏神、幡織神、農業神

《御利益》

開運隆盛、勝運、健康祈願、子孫繁栄、合格、出世、五穀豊穣、国土安泰、国家安泰、諸願成就、厄除け、魔除け

【薬師如来】

・ 如来は悟りを開いたお釈迦様の御姿。

・ 大日如来を除、きパンチパーマのような上方、冠などのアクセサリーをつけないシンプルな姿をしている

・ 薬師如来は東方極楽浄土・東方浄瑠璃世界の教主

・ 平安時代以降は薬壺を持っている

・ 【薬師如来・月光菩薩・日光菩薩】で【薬師三尊】

・ 12の神とそれぞれが7000人の部下を持つ

・ 所謂【十二神将】

・ 十二の大願を発し、衆生の病苦などの苦患を救い、身体的欠陥を覗き、悟りに至らせようと誓った仏

・ 古来より医薬の仏として尊信

・ 【大日如来】は、密教では救いを説く万物の慈母

・ 【薬師如来】は、大医王とも称され、衆生の苦しみを直し、世間の災禍を消す

《真言》

オン・コロコロ・センダリ・マトウギ・ソワカ

《御利益》

病気平癒(特に眼病)、健康長寿、災難除去、安産祈願、現世利益

【九頭竜権現】

・ 仏教と神道を守る神

・ 八大竜王は密教の信仰

・ 現世利益を強く求める密教において、九頭竜は雨乞いをつかさどる神

・ 某流浪人の剣士の技に『九頭竜閃』があったなぁ

・ その名の通りに、九つの頭を持つ龍

・ 九頭竜があらわれた伝説は日本全国に存在

・ 九頭竜大神を御祭神として祀る神社は各地に点在

・ 九頭竜大神を祀る神社として全国的にも有名な神社は、長野県の戸隠神社の一つと、神奈川県の箱根神社の境外末社

・ 青森県にも【九頭竜】の伝承が残る場所がある

・ 【十和田神社】である

《青森県【十和田神社】の九頭龍伝説】

・ 十和田神社縁起の一つに登場

・ 熊野で修行した南祖坊が鉄の草履と錫杖を神から授かる

・ 『百足の草履が破れた場所に住むべし』という霊夢から諸国を巡り、百足目の草履が尽きた場所が十和田湖畔

・ 当時の十和田湖は八頭の大蛇が支配

・ 元は人間の八郎太郎というマタギ

・ 十和田湖の岩魚を仲間と獲っていたが、仲間が用事があり離れていた際に、仲間の分の岩魚を食べ、のどが渇いたからと水を飲んでいるうちに大蛇になったそうな

・ 南祖坊は霊験により【九頭龍】に変化

・ 巨大な体で八郎太郎を退治する

・ そんな南祖坊を【青龍権現】として崇め祀った場所が【十和田神社】とのこと

・ 日本昔話に出てくる有名なお話で…

《神格》

水神、事業繁栄の神

《御利益》

水の守護、雨乞い、事業発展、縁結び、虫歯治療、商売繁盛、金運守護、長寿、昇進、子宝

【稲荷様】

・ 古事記では『宇迦之御魂神』

・ 日本書紀では『倉稲魂命』

・ 共に『ウカノミタマ』

・ 八百万の神の中でも代表的な食物神

・ 【宇迦】は穀物や食物の意味がある

・ 稲荷信仰の始まりは奈良時代まで遡れる

・ 和銅4年(711)に稲荷山三ヶ峰に稲荷神が鎮座した、というのが伏見稲荷大社の社伝。因みにその場所が現在の大社がある場所

・ 元々は豪族である秦氏の氏神として祀っていたが、秦氏の勢力拡大に伴い信仰も拡大

・ 稲荷神は神仏習合により様々な民間信仰を巻き込みながら、民族宗教における代表的な神へとなっていく

《神格》

穀物神、農耕神、百貨店の神、諸産業の神、麻雀の神、タバコ屋の神

《御利益》

金運向上、産業振興、商売繁盛、家内安全、芸能上達、五穀豊穣、諸願成就、交通安全

【御志羅様】

・ オシラサマ

・ 養蚕の神様

・ 日本の東北地方で信仰されている

・ 特に青森県、岩手県で信仰されている

・ 青森県・岩手県に伝承が色濃く残るが、茨城県や宮城県北部にも分布している

・ 東北地方に伝わる民間信仰

・ 御神体は30センチほどの桑の一対の棒で、男女や馬の顔を掘ったり描いたりしている

・ また『オセンダク』と呼ばれる布を着せられている

・ 頭巾をかぶった包頭型と。頭が出ている貫頭型の2種類がある

・ 男女一対の屋敷神

・ 別称として【おしらぼとけ】というものもある

《神格》

蚕の神、農業の神、馬の神

《御利益》

農作業全般、眼病、女性の病気、良いことを知らせてくれる

オシラ様

・ 起源は不明

・ その昔、長者の娘と飼い馬との悲恋から生まれた神という伝説がある

・ 御神体の多くは、馬と女性を象った一対の棒状のモノ

・ 青森県では近世からオシラ様の記録がある

・ 一族を守る神として、女性が中心となって祀っている

・ 春や秋には、「オシラ様を遊ばせる」として、各家やムラの集会所にイタコなどの民間宗教者を呼んでオシラ様を祀り、神下ろしをしてその年の豊作や災害などの占いをするところもあった

・ 明治期以降に津軽地方においてオシラ様信仰の中心となったのが、弘前市にある『久渡寺』

・ 毎年5月15・16日にオシラ講が行われる

・ イタコが祭文を唱え、今年一年の豊作や災害を占う

・ 参加した女性たちは綺麗に着飾っていたという

・ 御祈りだけでなく、女性たちにとっても楽しむの場だった

・ オシラ様は祀る家の職業により、その役割が変化していた

・ 漁師→大漁祈願、農家→五穀豊穣など

オシラサマの禁忌

・ オシラ様信仰には多数の禁忌が存在する

・ オシラサマは二足四足の動物の肉や卵を嫌う。これらを備えてしまうと、大病を患う・祟りで顔が曲がる、といわれている

・ 普段から着飾っているオシラ様だが、小正月になるとオシラアソバセといって新しい布を足す。そして子供と遊んだりする。行事や普段の管理はすべて女性が行うが、生理中はオシラサマのお世話ができない決まりとなっている

・ 一度拝むとずっと拝まなければいけない。拝むのを辞めたり、祀り方が雑だと祟りがあるとも言われている

境内の様子

【一の鳥居】

笠木 : 水平

島木 : なし

木鼻 : なし

楔 : なし

額束 : なし

・ 装飾もない至ってシンプルな鳥居

・ 神明型鳥居

・ 石造りで白色

・ 手触りはなめらか

【二の鳥居】

笠木 : 水平

島木 : なし

木鼻 : なし

楔 : なし

額束 : あり(?)

その他 : 貫が角形

・ 貫が角形な特徴から【靖国鳥居】に似ているが、額束がなぁ…

・ 一の鳥居に比べてこちらの方が古いものだと推測

・ 石造というよりも、コンクリート製

・ 手触りは地元の電信柱を思わせる、懐かしいザラザラ感

【参道】

・ 鳥居から御社殿までは一本道

・ 道中に狛犬は居ない

・ 参道の左右に摂社と末社がある

・ よく整備されており、訪問時も神主さん夫婦が草刈りをされていた

【燈籠】

・ 鳥居をくぐって参道をまっすぐ歩くと石灯籠があるが、火袋部分が崩れていた

・ 最初見た時は「うん?」と言う違和感があったが、神社の方に言われて納得

・ なんだか小さい灯台のように見えて可愛い感じ

・ 御社殿前の石灯籠は完全体。時代は同じくらいだと思われるが…

【手水舎】

・ 四脚の建物

・ 桶は石造。水は出ていない。水をためて柄杓で掬うタイプ

・ 建物は木造で、屋根は鉄板葺

・ 冬場は多分吹雪で埋もれるんだろうなぁ。そして中は凍るんだろう

【摂社・末社】

《九頭龍権現・薬師宮》

・ ここでは『目の神様』として祀られている

・ 『目』を象徴するように、『真ん中に穴の開いた自然石』が吊るされている

《御志羅様》

・ 薬師宮に比べると建物はこちらの方が古いと思われる。見た目の感じ的に

・ 中には白馬が鎮座されていた

・ 建物は薬師宮と同じ造り

・ 屋根の材質は手水舎と同じかな

《絵馬堂》

・ 天照大神宮

・ 他の摂社・末社に比べると大きい建物

・ 建物の横に石造の『神明宮』という額束が立てかけてあった

・ 木造で屋根は他と同じ鉄板葺っぽい

【御社殿・御本堂】

階層 : 平屋

材質 : 木造

建築様式 : 切妻

屋根の特徴: 平入

屋根の材質: 鉄板葺

その他 : 屋根に千鳥破風

・ 大きな鈴が何個も釣り下がっている

・ 屋根にはカッコいい千木と鰹木

・ 手水舎と同じ材質の屋根

・ 鈴緒もしっかりと出ている。新しく見えるが、感染症のころは無かったのかな?

・ 綺麗な青空で日照りも強かった。屋根に綺麗に太陽が反射していた

・ 社殿の背後には綺麗な桜

・ 桜と神社って良いよね!

・ 参道に桜が掛かるのも良いが、主役の御社殿が目立つ配置も素敵

・ 歴史ある神社だが、見た目はシンプル。渋めの見た目

・ 住宅街に溶け込んでいる

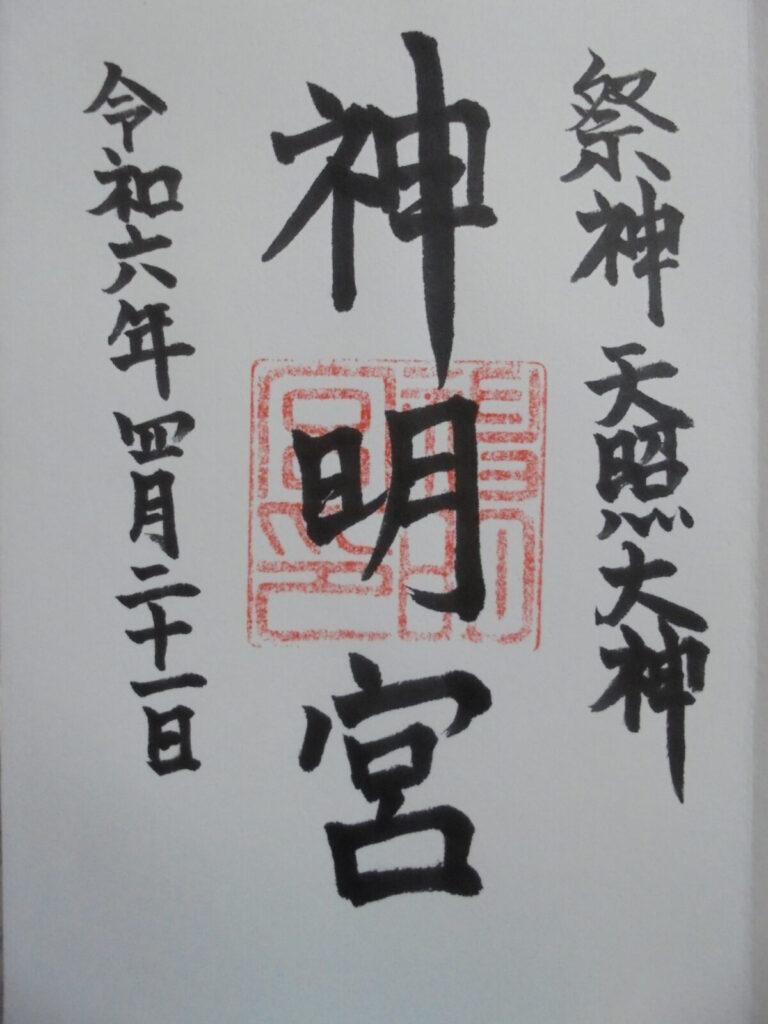

御朱印について

・ あり

・ 初穂料300円

・ 達筆

まとめ・感想

弘前八幡宮や弘前天満宮は何度か参拝したことがあるが、「そういえば弘前神明宮はないなぁ」となんとな~く思いついたので行って見ることに。

地図でも見たが、運転してみると少々不安になるくらいの住宅街に案内される。住宅街の一角に鳥居が見えてくる。

境内周りは木々に囲まれてはいるが、周りには普通に民家。境内は縦長な敷地だった。歴史を見るに神社ができて周りに家々ができたという雰囲気か?

南部地方ではチラホラとみる御志羅様が祀られている。津軽地方ではあまりお目にかからないなぁ。

境内には招き猫(?)的な存在が…。写真に写そうとすると逃げられた。きっと神様的な何かなのだろう(困惑)。ワイは犬派だったのがバレたか?

御朱印をいただいた際にお聞きしたが、何時もは無人とのこと。この日はたまたま境内の草刈りをしていたところだったとのこと。「事前連絡をいただけると対応します~」と話されていた。

運が良かったなぁ~。