勝田稲荷神社/こんなところに…

ナビに入れたのに普通に道に迷ったわ!

基本情報

神社名 : 勝田稲荷神社

住所 : 〒030-0821 青森県青森市勝田1丁目3−21

御朱印 : あり

建立年 : 元和元年とされる

創立者 : 工藤半三郎と関弥八郎 or 大坂夏の陣における大阪方の武将近藤頼義の子・頼光

その他 : 青森・みちのく銀行さんの隣にある

歴史

草創の伝来は二つある。

《一つ目》

元和元年の大坂夏の陣において大阪城が落城後に落人となり、津軽藩二代目藩主・津軽信牧公の側室である辰姫(石田三成の娘)の縁をたよりにして、津軽へと落ちのびた3人が居た。一人は弘前、一人は高坂左兵衛は大野村、最期の一人である工藤半三郎は勝田村へと住まいを移す。後年に入植した関弥八郎と協力して勝田新田を開拓する。その際に五穀成就のために勧請した。

《二つ目》

同じく大阪城落城の際に、大阪方の武将で近江頼義の子供である頼光が自分の城の守護神である稲荷神を背負って落ちのび、勝田村に祠を建てて安置した、というもの。

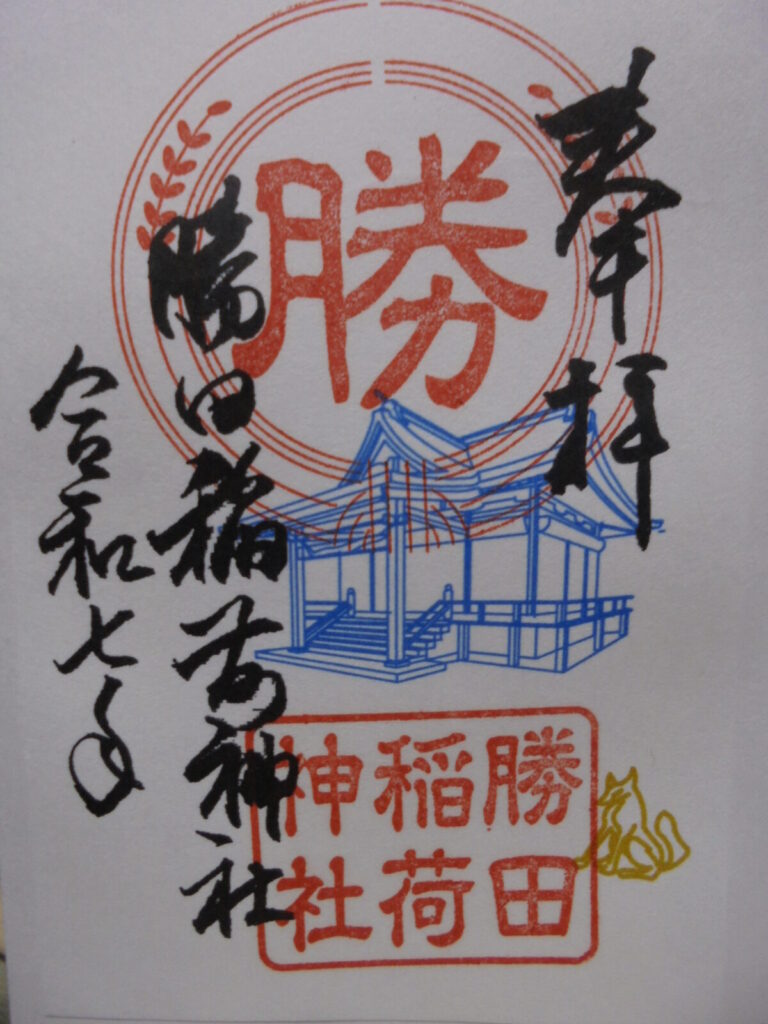

御朱印について

・ あり

・ 例大祭・月次祭の10時~12時及びに、元旦祭・除夜祭の折りに頂くことができる

・ 初穂料300円

御祭日

・ 元旦祭 : 1月1日8時~15時

・ 除夜祭 : 12月31日23時~2時

・ 月次祭 : 各月10日開催

・ 春季例大祭前夜祭 : 6月14日6時

・ 春季例大祭 : 6月15日11時

・ 秋季例大祭 : 10月12日11時

・ 師走春祈祷御幣立 : 12月10日9時

御祭神

・ 宇迦之御魂神

御祭神の神格と御利益

【宇迦之御魂神】

・ うかのみたまのかみ

・ お稲荷さん

・ 言わずと知れた食物をつかさどる女神

・ 八百万の神の中で代表的な食物神

・ 伊邪那岐命・伊邪那美命が「国産み」で大八島を作った跡、飢えて気力が無い時に生まれた神

・ 『飢えた時に食を要する』→結果として穀物神が生まれた

・ 古事記 : 宇迦之御魂神

・ 日本書紀: 倉稲魂命

・ 稲荷信仰が生まれたのは奈良時代

・ 伏見稲荷大社の社伝から「和銅4年(711)に稲荷山三ヶ峰に稲荷神が鎮座した」→現在の伏見稲荷大社がある場所

・ 元々は秦氏の氏神

・ 秦氏の勢力拡大と共に、稲荷信仰も拡大

・ 神格の一つに『麻雀の神』がある理由は、【麻雀の神様とされる阿佐田哲也氏を『阿佐田哲也大神』として祀る石碑が伏見稲荷大社に建立】されていることから

・ 平成8年に新日本麻雀連盟の南本喜三氏により石碑を建立

・ 福岡県福岡市にある『鷲尾愛宕神社』の稲荷大明神が【タバコが好きだから】という理由か?

《神格》

穀物神、農耕神、百貨店の神、諸産業の神、麻雀の神、タバコ屋の神

《御利益》

金運向上、産業振興、商売繫盛、家内安全、芸能上達、五穀豊穣、諸願成就、交通安全

お稲荷さん

・ なぜたくさん鳥居があるの?

・ 江戸時代に願い事が「通るように」or「通った」ことへのお礼として、鳥居を奉納する習慣があった

・ お礼・感謝のしるしとしての奉納

・ 鳥居路が朱色なのは、魔除けに使われていた色

・ 『災を防ぐ』ため

・ 神様の力を高める

・ 稲荷大明神様の眷属がキツネ

・ 眷属のキツネも神のため我々の眼に見えない

・ 白(透明)いキツネ⇒白狐さん

・ 全国に稲荷神社は約3万社

・ 総本宮が『伏見稲荷大社』

・ 【正一位】は神様の位で最高位

・ 元々は天長4年(827)に淳和天皇より『従五位下』を授かってから上達。天慶5年(942)に【正一位】に

・ 【正一位】の神階を授かっている神様は日本全国に多く居られる

・ お稲荷さんのご神木は【杉】

・ 神紋は【抱き稲】

津軽家と石田三成

【辰姫と満天姫】

・ 2代目津軽藩主である津軽信牧の側室が、石田三成の娘の辰姫

・ そして正室が家康の養女である満天姫

・ 石田三成の三女として辰姫は誕生したが、慶長3年(1598)に高台院(豊臣秀吉の正室)の養女となる

・ 関ヶ原の戦いで石田三成が徳川家康に敗れる

・ その際に津軽信建(津軽為信の長男)によって、石田三成の次男である石田重成とともに津軽へ

・ その他にも高台院の側近である孝蔵主(辰姫の姉にあたる岡重政室を通じて石田家とは縁戚関係)にしたがって江戸に下ったとも

・ どちらにせよ慶長5年(1610)に津軽信牧に嫁いだのが辰姫

・ 2人の中は良好だった

・ しかし慶長18年(1613)に天海の推薦により満天姫を降嫁

・ 辰姫は高台院の養女だったが、父親は石田三成。幕府を憚り、満天姫を正室にし、辰姫を側室に降格させた

・ 津軽家の幕府に対して恭順しているかを試す措置だったとも

・ 辰姫はその後、上野国の飛び地に住む、大舘御前と称される

・ 信牧は参勤交代の度にヒア訪れていたという

・ 元和5年(1619)に辰姫は信牧との間に長男の津軽信義を産む。津軽信義が後の津軽藩主の三代目となる

・ 満天姫も津軽信英(黒石藩主)を産んでいる

・ 満天姫との間には10人近い男子に恵まれたが、跡を継いだのは石田三成の孫にあたる信義

・ 弘前東照宮がある理由は、満天姫が理由

・ 津軽藩第2代目藩主である津軽信牧が展開を通じて幕府に東照大権現(徳川家康公)の神霊を迎えることを願い出る

・ 元和3年に弘前城天守の傍らに勧請したことにはじまる

・ 御三家をはじめとする徳川家一門や他藩に先行する最初の東照宮の勧請

・ 信牧の正室である満天姫が養父である祭神に孝養を尽くそうという願いから

・ 東照宮は平成24年(2012)に経営難により破産

・ 御祭神は黒石市にある黒石神社に遷された

・ 御本殿は国の重要文化財。平成27年より弘前市が収得

・ 御本殿は寛永5年の創祀当時のもの

・ 因みに黒石神社では、黒石神社の御朱印の他に、弘前東照宮の御朱印も頂ける

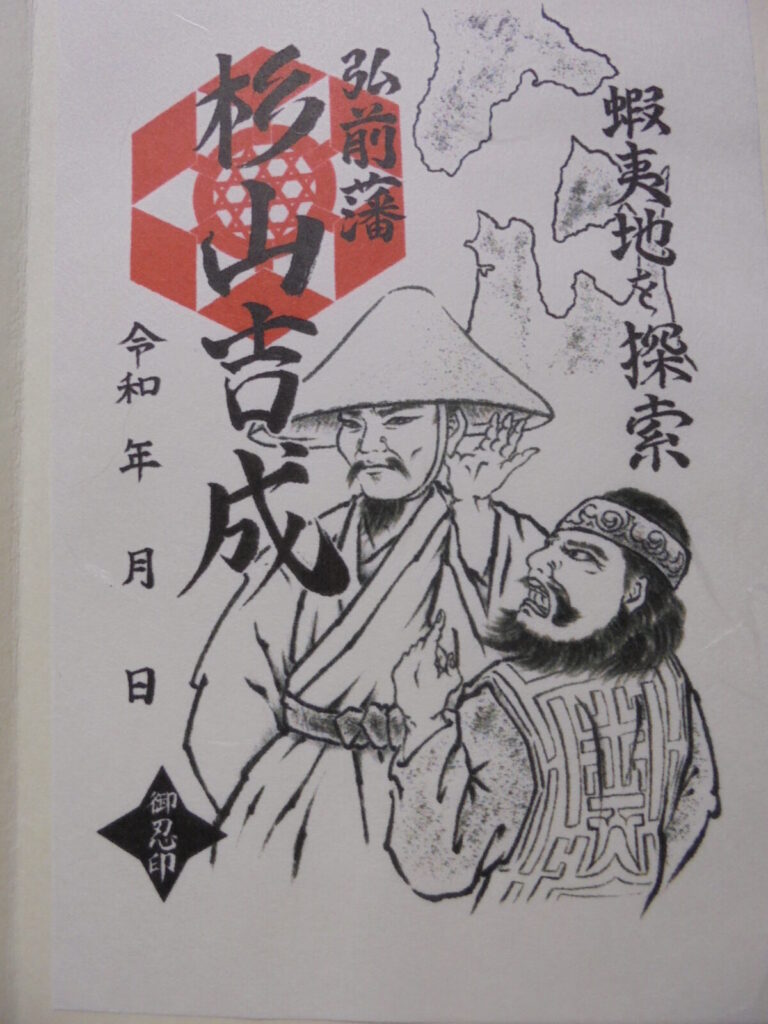

・ 辰姫と共に津軽へ毛と落ち延びた石田三成の次男である石田重成

・ 豊臣秀頼の小姓として仕えていた

・ 関ヶ原の戦いで大敗。一族の居城である佐和山城も落城。同僚であった津軽信建の助けにより津軽へ

・ 杉山源吾と名乗り、津軽家に仕える

・ 杉山家は弘前藩の重臣として存続

・ 子孫は弘前藩の忍者の統括をしていたという伝承もある

・ 弘前城の近くには忍者屋敷(現在資料館)もあるし…

境内の様子

【鳥居】

笠木 : あり

島木 : あり・反り増しあり

木鼻 : あり

楔 : あり

額束 : あり

その他 : 柱の台輪

・ 明神系鳥居の発展形の【台輪鳥居】

・ 一番の特徴は柱の上部の台輪

・ 石造の鳥居

・ 一の鳥居をくぐると、朱色の木造の鳥居がお出迎え

・ 朱色の鳥居は、笠木の断面が斜め。明神系鳥居の【八幡鳥居】かと

・ 青森銀行の駐車場側に抜ける方向にある鳥居は【明神鳥居】

・ 広く無い境内には数多くの鳥居がある、流石は稲荷神社

【参道】

・ 鳥居に脇に積み上げられた雪

・ 人が歩く道は雪が無く歩きやすい。今でも多くの崇敬者が居るのだろうか?

・ また綺麗にされており、ゴミなども見られない

【狛犬】

髪・眉 : 前髪カールして眉は隠れている。首が隠れるくらいの長さの髪。毛先は首にかかる箇所は伸びるが、その上の髪は毛先がカールしている

口・歯 : 口の周りに厚い唇。四角い歯と、上下に立派な牙

髯 : 顎下に長い髭

耳 : 伏せ耳。横に伸びる伏せ耳

目・鼻 : 楕円形の眼。赤目・白目・黒目が分かる色使い。顔の中心の大きな獅子鼻

毛・尾 : 立ち尾で毛並みは流れており、身体に張り付いている

手足 : 太い

姿勢 : 胸を張り背中をぴんと張った堂々としたお座り

・ 狛犬の見た目から、現代型狛犬

・ よく見かける新しいタイプ

・ 足元に子供の狛犬が居る

・ 立派な筋骨隆々の狛犬

・ 強そう

・ 吽形型は何かを悟っているような、なんとも言えない表情

・ 毛並みが角ばっている

【キツネ】

・ 稲荷神社らしく境内にはキツネさん

・ キツネというよりも柴犬よりの見た目のキツネ

・ 方向によっては猫にも見える

・ 手足がしっかりとしたタイプのお稲荷さん

・ こちらの方が狛犬よりも古い見た目

【摂社・末社など】

・ 建物はプレハブとトタンの屋根

・ 鳥居と鳥居の間にあったり、御社殿の隣にあったりする

【手水舎】

・ 四脚の建物

・ 手水桶は閉じられていた

・ 冬場のためなのか?

・ 屋根は御社殿と同じ材質か?

【御社殿・御拝殿】

階層 : 平屋

材質 : 木造・シャッター

建築様式 : 入母屋造

屋根の特徴: 平入

屋根の材質: 鉄板・トタン

・ 側面と正面にシャッター

・ 正面の屋根に千鳥破風

・ こじんまりとした小さい見た目

・ 小さいがしっかりとした造り

・ しっかりとしてないと雪が怖いからなぁ

・ 今年度の積雪でつぶれた家屋もあるし

・ 御社殿も狛犬同様に新しめの建築物なのだろうか?

・ 街中のためか、よく開けた場所にある御社殿。空が青いなぁ

まとめ・感想

いつか機会があったら行きたいと思っていた神社。何か用事があって青森市内に来たタイミングで参拝をしに。たまたま御朱印の授与できる日にちだったのも嬉しい誤算(?)だった。

崇敬者の方々により境内は非常にきれいに整備されていた印象。雪かきもされていて歩きやすかった。近所の方々にも好かれている場所なのか、ワイが参拝・御朱印をいただいている間も何人も参拝に訪れていた。

県内の色々な神社を訪問しているが、現代型の狛犬は結構多いんだなぁという印象。参拝中に結構既視感を覚える。まぁそれでもそこに居られる方々には関係ないのだろうけど…。しっかりと訪問できたことを感謝し、お忙しい中でも笑顔で御朱印対応して下さった方々にもお礼を言い神社を後にする。